こんにちは。DS.INSIGHTのサービスサイトを担当しています、猪目です。

「問い合わせ対応を自動化したい!」

そんな課題から、私たちのプロジェクトは始まりました。本記事では、ノーコード×RAG (Retrieval-Augmented Generation) を活用してAIチャットを構築し、問い合わせ対応を自動化した取り組みをご紹介します。

(記事の内容とは全然関係ないのですが、本記事のタイトル画像は、私が個人で開発した「Featured Image Maker」をベースにLINEヤフー Tech Blog向けにカスタマイズしていただいたOGP (Open Graph Protocol) 画像生成ツールを使って作成しました。実際に自分で使うのは初めてで感無量です!)

背景と課題

DS.INSIGHTとは、法人向けのデータ分析ツールで、LINEヤフーが保持する検索データ・位置情報データなどを使って市場調査ができるクラウドサービスです。

Webを含むさまざまな媒体でサービスをご紹介していますが、「自分に合ったプランがわからない」というお問い合わせが多く、ユーザーが必要な情報にスムーズにたどり着けていない可能性があります。また、トライアル利用中に質問したい場面があっても、「問い合わせる」という行為そのものがハードルとなり、そのまま利用をやめてしまうユーザーがいる点も課題でした。そのため、ユーザー一人ひとりに最適な回答を、できるだけ早く提供できる方法を検討する必要がありました。

一方、社内では、問い合わせ対応のスケーラビリティ向上が課題でした。メンバーに対する対応量が増大していたほか、負荷が一部に偏りやすい状況があり、「誰でも同じ回答ができる仕組みを整えたい」という要望もありました。あわせて、不要なエスカレーションを抑え、現場の対応効率を高めることも重要なテーマでした。

解決策:AIチャットの導入

こうした課題を解決するために、私たちは問い合わせ対応を行う会話型AIエージェントの導入を決定しました。24時間稼働のAIチャットによる問い合わせ対応で「見えない機会損失」を減らし、ユーザー体験を向上させます。併せて、担当者の負担軽減や属人性の排除など、社内業務の効率化も目指しました。

リリースした画面

AIチャットへの導線としては、トライアル申し込み後に届く案内メールや、問い合わせフォームにバナーを設置しました。ユーザーはアクセス後、注意事項に同意して会話を開始します。アクセス元に応じてクイックリプライボタンを表示し、よくある質問はワンクリックで入力できるようにしました。もちろん、自由入力による会話にも対応しています。

システム構成

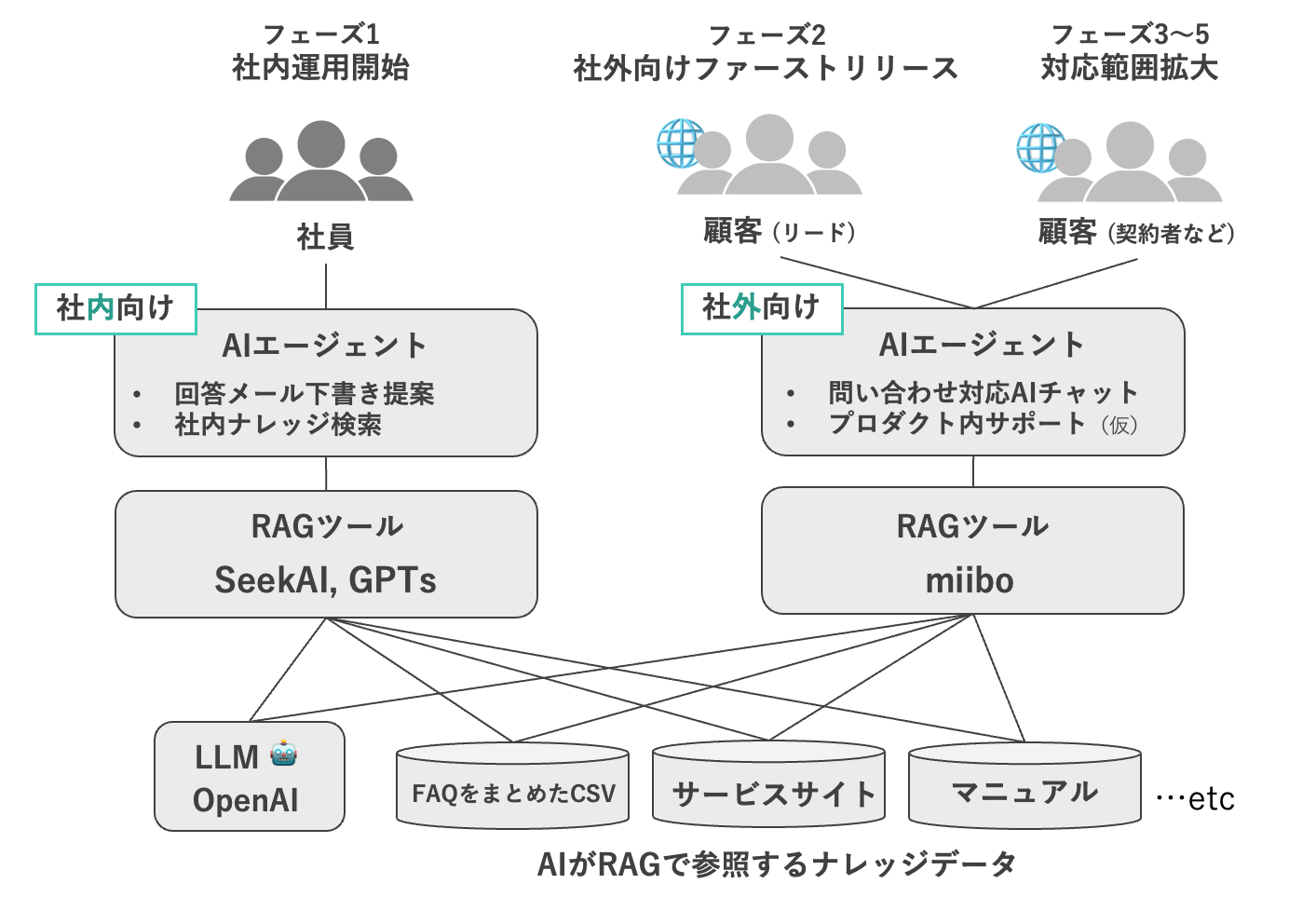

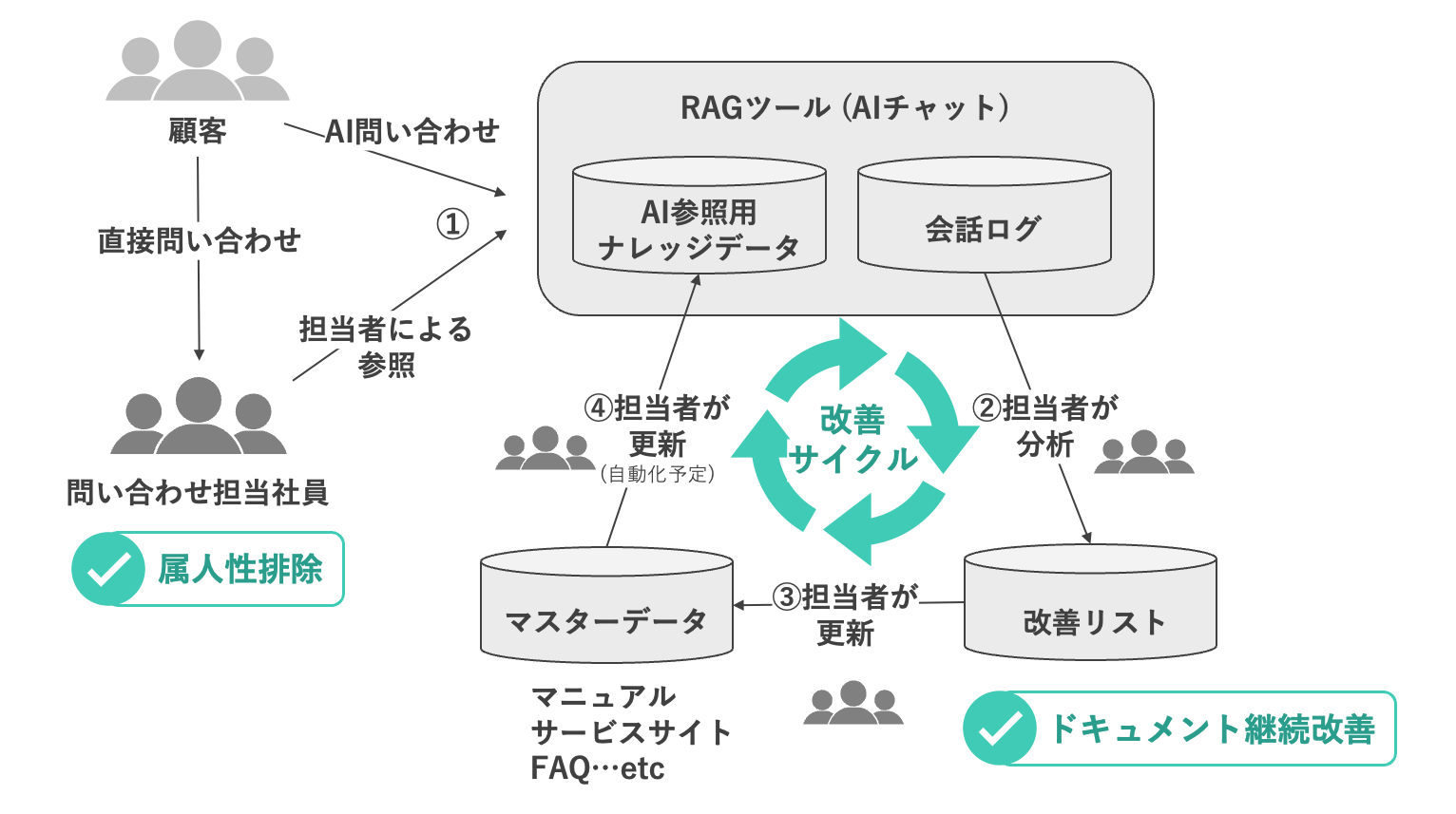

システム構成は下記図のようになっており、AIチャットの導入は段階的に進めました。

フェーズ1では、まず社員向けの会話型エージェントを構築しました。問い合わせ回答メールの下書き提案など、問い合わせ対応業務をサポートするツールを用意しました。RAGツールとしては、社内向けのRAG搭載ツール「SeekAI」を活用しました。また、現在は「GPTs (Custom GPTs)」も併用しています。

フェーズ2では、社外向けエージェントのファーストリリースに着手。ただし、「SeekAI」や「GPTs」は社外公開に対応していなかったため、RAGツールにはノーコードで会話型AIが構築できる外部サービスの「miibo」を採用しました。まずはトライアルをご利用いただいている方向けの問い合わせ対応からスタートし、その後、対象範囲を段階的に拡大しました。

なお、AIがRAGで参照するナレッジデータは、社内向けエージェント・社外向けエージェントともに共通のものを使っています。ただし、社外秘情報については社内向けエージェントからのみ参照可能としています。

技術選定

フェーズ2、つまり社外公開におけるRAGツールの技術選定では、まず「社内での独自実装」と「外部サービスの導入」を比較しました。自分たちで実装する場合、開発・保守コストが大きくなりますが、柔軟なカスタマイズが可能という利点があります。一方、外部サービスは基本機能があらかじめ整備されており、スピーディーに導入できる点が魅力です。今回は問い合わせ対応といった基本的なユースケースを想定していたため、外部サービスで十分に要件を満たせると判断しました。

続いて複数の外部サービスを比較しました。評価のポイントは基本的な機能がそろっていることと、運用のしやすさです。中には高度なワークフロー構築機能を備えたプラットフォームもありましたが、私たちの場合、そこまでの複雑な機能は不要でした。最終的に、操作がわかりやすく、非エンジニアでも使いやすそうだったmiiboを採用しました。

ほ�とんどの機能がノーコードで開発でき、現場をよく知るカスタマーサポート担当者が自ら会話設計やナレッジデータの見直しを行えるので、柔軟な運用体制と短い改善サイクルが実現しました。

工夫したポイント

工夫1 会話ログ分析と改善サイクル

AIチャットの品質向上は、ナレッジデータの整備が鍵になります。そこで私たちは、会話ログの分析を起点に、ナレッジデータの元となるドキュメント類を継続的に改善していく運用体制を整えました。この体制の設計にあたっては、miibo社のセミナーで紹介された運用ノウハウも参考にしました。

- 会話ログの蓄積: ユーザーや社員がAIチャットを利用すると、そのやり取りが会話ログとして保存されます。

- 分析と課題抽出: 蓄積された会話ログを分析し、誤った回答や回答が不足しているケースを洗い出し、改善リストを作成。

- マスターデータ更新: 改善リストをもとに、AIが参照するナレッジデータの元データである、マニュアルやよくある質問(FAQ)を更新します。

- RAGツールへの反映: 最後に更新したドキュメントをナレッジデータとしてRAGツールに反映します。

このフローをどんどん回していくことで、問い合わせ対応の属人性を排除し、マニュアルやFAQといったドキュメントの継続改善を実現しました。さらに、この取り組みをきっかけに、これまでチームごとに分散していたFAQを統合する新たな動きも始まっています。こうしたドキュメント類のアップデートは、AIチャットの回答品質��向上はもちろん、マニュアルを直接参照するユーザーの体験向上にもつながります。

工夫2 スモールスタート

生成AIを使った会話型エージェントの導入は、チームにとって新しい取り組みでしたので、品質確保や事故防止、キャパシティ超過といったリスクが心配でした。そこで今回は、対象範囲を段階的に拡大するアプローチをとりました。

最初のステップでは、対象をマーケティング領域、すなわち契約検討中のユーザー(リード)からのよくある問い合わせに限定。ナレッジデータには、リードからのFAQを重点的に追加し、AIチャットへの導線も、まずはリード向けメール内へのリンク設置から始めました。その後、利用状況を確認しながら、Webページ上にも導線を拡大していきました。

また、社外向けエージェントのナレッジデータには社外秘情報を入れないルールを設定。プロンプトインジェクションなどによるデータ漏えいといったリスクを大幅に低減しました。

これらの工夫により、安定した運用を維持しつつ、効果の最大化に向けた対応範囲の拡大を着実に進めることができました。

導入効果と学び

AIチャットの導入により、問い合わせ対応力は大きく向上しました。限られたリソースでも、より多くのユーザーにスムーズなサポートを提供できるようになりました。

さらに、AIチャットを通じて「ユーザーの隠れた声」を可視化でき�るようになった点も大きいです。従来の問い合わせフォームやメール対応では拾いきれなかったリアルなフィードバックが多く寄せられました。例えば、やはり多かったのは「ログイン」や「初期操作」に関する質問です。トライアル申し込み後に利用が進まない背景を再確認する結果であり、最初期段階でのサポートがユーザー定着の一助となる可能性が示唆されました。このように、AIチャットは単なる問い合わせ対応ツールにとどまらず、ユーザー理解とプロダクト改善を後押しする接点としても機能しています。

今後の可能性

本取り組みの特徴の一つは、一度整備したナレッジデータを、他のAIツールでも再利用できる点です。実際に私たちは「SeekAI」「GPTs」「miibo」など、複数のAIエージェント構築プラットフォームで、同じナレッジデータを活用しています。一度整備したナレッジデータは組織横断で最大限活用し、価値を最大化していくことが重要だと考えています。

また、会話型AIの可能性は、問い合わせ対応にとどまりません。プロダクト内での機能サポートや、エージェントから別のエージェントを呼び出してタスクを実行させるなど、新たな活用の幅も考えられそうです。これからも会話型AIの可能性を広げながら、よりよいユーザー体験の実現を目指していきます。