2025年8月19日に生成AI活用ワークショップを社内で開催したのでレポートします。

ワークショップの目的と進行方式

今回のワークショップの目的は、特定の機能を習得するにとどまらず、メンバー全体が生成AIを日常業務に自然に活用できるようサポートすることでした。

そのために Claude Code で、参加者が自ら何かを実装してみる ハンズオン に焦点を置きました。

特に以下のような点に配慮しました。

- Claude Codeを初めて使用する方や操作に慣れていない方を主なターゲットとして進行

- サンプルアプリケーションを準備し、Claude Codeを実際に実行しながらその性能を体感できるようにハンズオン課題を設計

- ハンズオン課題自体もClaude Codeを活用して作成し、運営側の負担を軽減

- 複数の運営メンバーが同時並行でハンズオンを進行し、参加者を分散させて質問に柔軟に対応できる体制を整備

ハンズオン:サンプルアプリの問題をAIとともに修正する

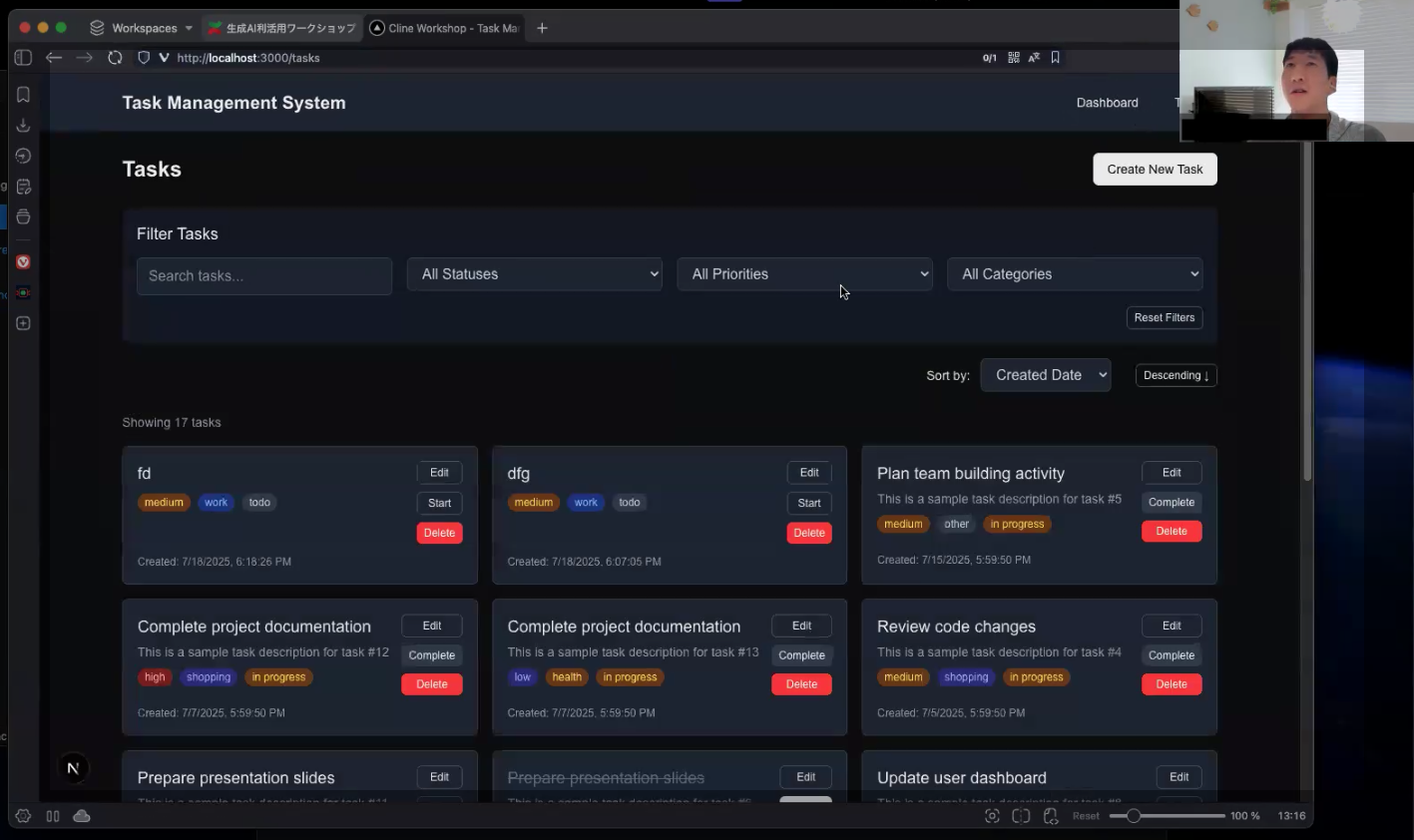

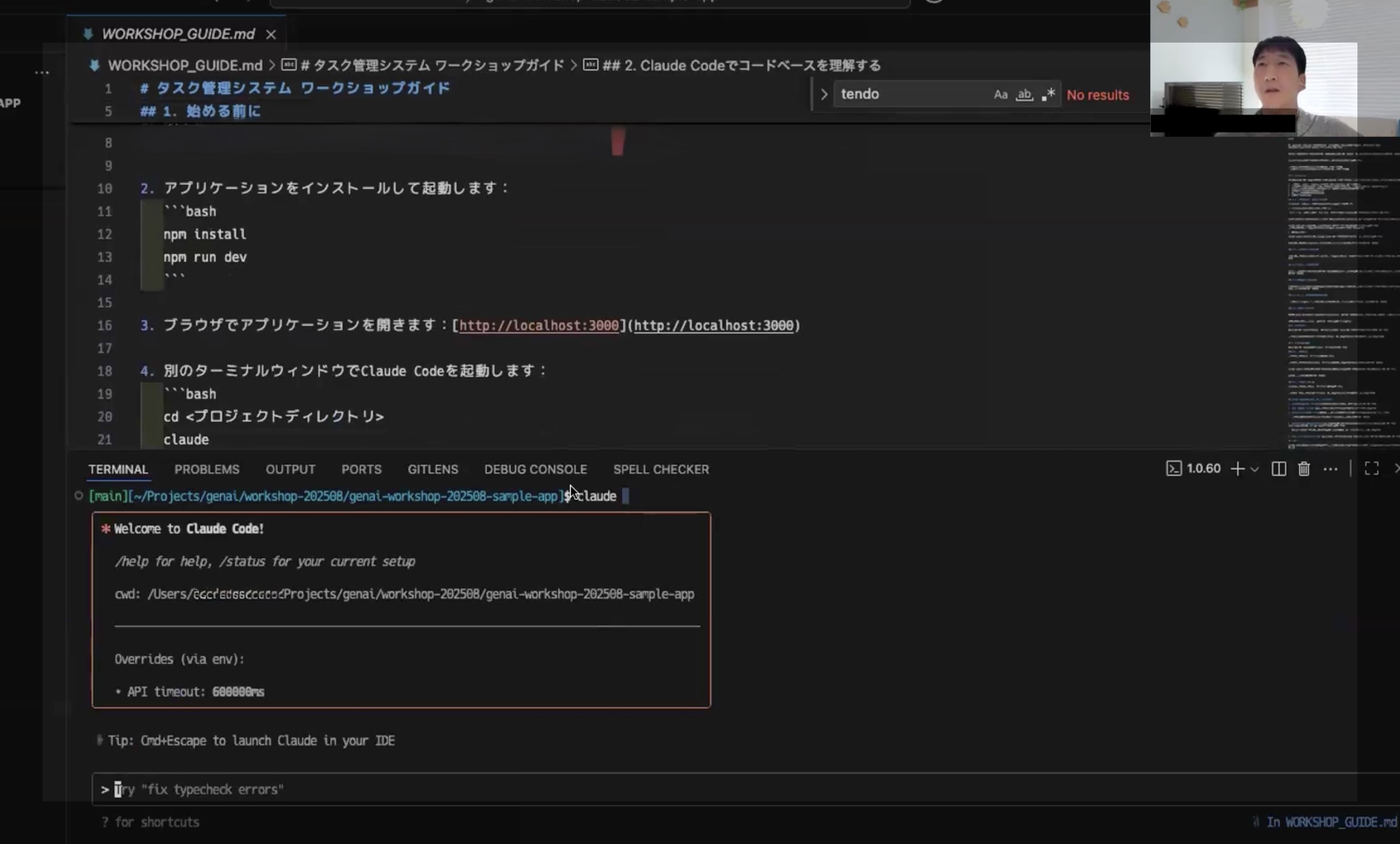

いくつか改善点を事前に仕込んだ Task Management System(Reactベース)をサンプルアプリとして用意してハンズオンを実施しました。サンプルアプリ作成にはAIの学習済データが比較的豊富なReactを採用して、フロントエンドの知識が浅い人でも進めやすいように工夫をしました。一方で、私自身はReactの実務経験が浅く、運営者として不安を感じていました。しかしClaude Codeが的確な修正案を提示し安定して動作したことで、準備や進行に集��中できることをあらかじめ体感し、参加者に自信を持って案内できました。

ハンズオンは「Hello World」を初めて出力したときの思い出を呼び起こすような、claudeと/initの実行から始まりました。そしてCLAUDE.mdの役割と簡単な操作方法などを紹介したあと、私を含めた複数の運営メンバーが参加者たちを少人数でサポートするために部屋を分けて同時に進行しました。参加者はそれぞれの部屋で運営メンバーと一緒に、各自のペースでAIとやり取りしながら事前に準備された改善課題をClaude Codeを利用して解決することができました。

改善課題例:

- 入力バリデーション:空欄でも登録できてしまう問題

- フィルタリング:大文字小文字の区別で検索が不便な問題

- ドキュメント化:案内不足で最初の参入障壁がある問題

実際のハンズオンで特に印象的だったのは、プロンプトの表現があいまいだったり一貫性がなかったりしてもコードの構造と意味を正しく解釈して反映した点でした。詳しくは、タスク登録時にディスクリプションのバリデーションを修正する際、 「description」、「task本文」、「content body」など異なる表現 で入力した場合でも、Claude Codeがそれを正確に理解しつつ適切に機能を修正してくれたところでした。これは、まるで高い精度でコンテキストを理解するペアプログラマーと協働しているよ�うな体験でした。

LINEヤフー社内AIコミュニティーと導入の雰囲気

弊社では、SlackのClaude Codeコミュニティーチャンネルもあり、参加者が日々増えています。また、生成AI全般を議論するチャンネルでは、社内AI導入状況やMCP関連情報が継続的に共有されており、定期的なLT(Lightning Talk)を通じたノウハウの共有、MCP構築への取り組み事例も増えています。

現場では開発文化の中にAIが融合していっていることが自然に実感できる状況です。

個人的な感想

ソフトウェアエンジニアとして、今回のワークショップは 「AIが開発者を置き換えるのか」 ではなく、「AIとどう協業するのか」 に答えを示す場だったと思います。

ChatGPTとRAG(Retrieval-Augmented Generation)の登場から始まり、Claudeの台頭、CursorやCline、そしてClaude Codeを先頭にしたCLI(Command Line Interface)ツール群の出現まで…わずか1年の間にもさまざまなAIコーディングツールが現れ、パラダイムが形成される前に次々と変わっていく中、実装作業はAIに任せ、私たちは問題定義や設計、検証に集中する流れが着実に現実になりつつあることを強く実感しました。

おそらく、これからの開発者という職種は、コーディングの主体というよりも、AIエージェントをオーケストレーションする存在へと変化していくのかもしれません。

今後もこのようなハンズオンや情報共有会が続き、AIを活用した開発が社内にどんどん広がっていくことを期待しています。