こんにちは! 社内横断でフロントエンド開発や、フロントエンド開発に関するイベントの運営をしている板井 俊樹(@itatchi3_)です。

��先日「Creators Vision vol.2 — 生成AI時代における『私たち』の働き方」というイベントを開催しました。エンジニアとデザイナーでかなり頭を使って生成AI時代における「私たち」の働き方について深く議論した様子を開催レポートとしてお届けします! なお、当日現地の雰囲気をより味わいたい方は #CreatorsVision もチェックしてみてください。

イベント概要

今回のイベントは、生成AI時代における「私たち」の働き方に焦点を当て、エンジニア×デザイナーで議論を深めました。

生成AIの普及により、多くの業務がAIに置き換わりつつある今、私たちが担うべき職責の範囲が曖昧になり始めています。

このような状況だからこそ、働くうえで確保すべき責任や役割について、改めて見直し、明確にする必要があると思い今回のテーマで開催いたしました。

イベントは以下の流れに沿って行われました。

- Session 1: ショートセッション(4本)

- 登壇者それぞれが、生成AIを実務に組み込む取り組みや得られた知見を紹介しました。

- Session 2: パネルディスカッション

- ショートセッションの論点を踏まえ、これから2〜3年で私たちの働き方はどう変わるかについて議論をしました。

- Session 3: 懇親会

- 職種横断で交流し、パネルディスカッションの内容をもとに、参加者同士で「私たちの働き方は今後どのように変わっていくのか」をテーマに交流しました。

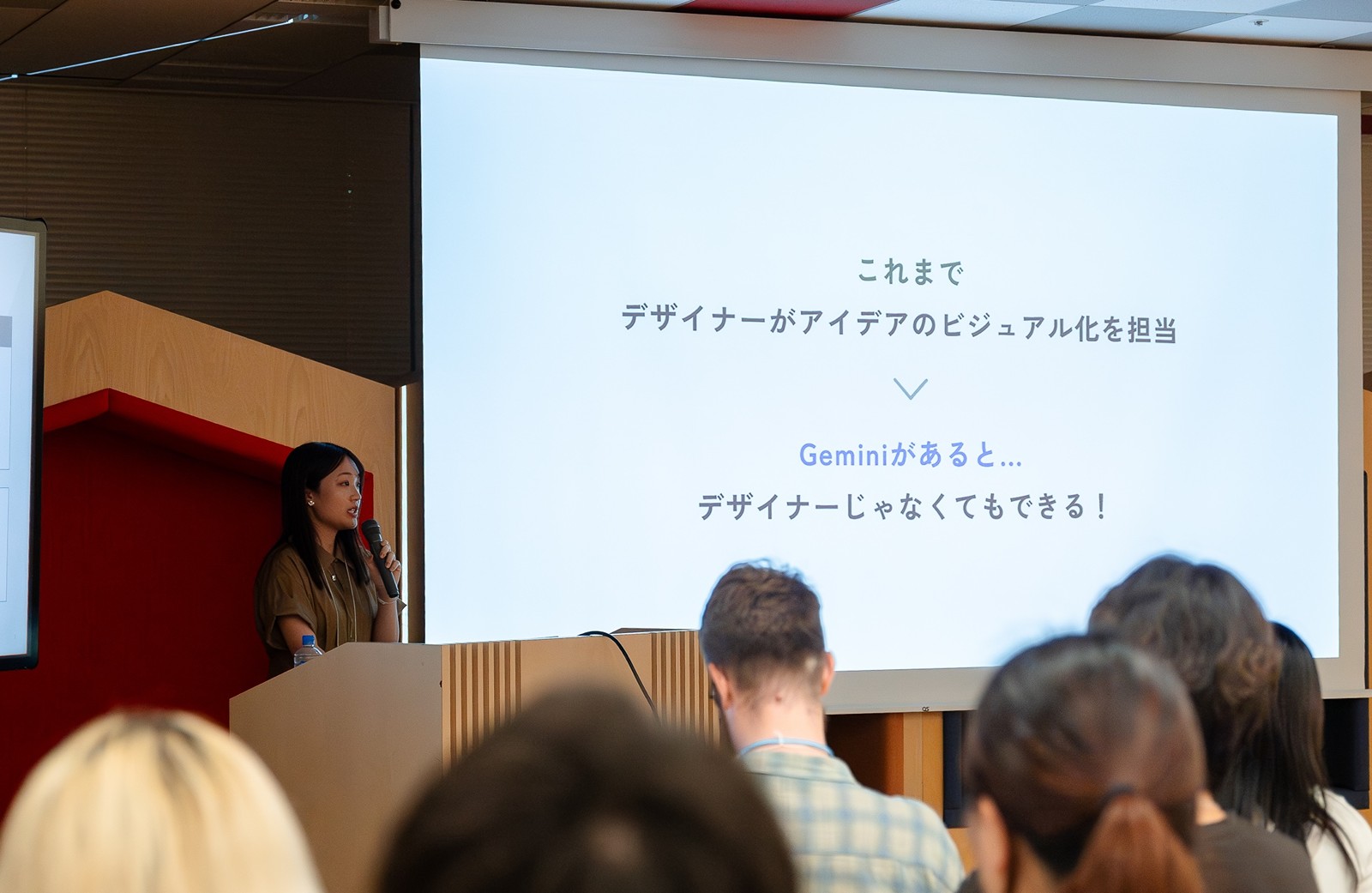

発表(1) 『Geminiで作る!新しいデザイン提案』

最初の発表は、株式会社ディー・エヌ・エーのプロダクトデザイナー 髙橋 芽衣(@Bu_dress)さんによる「Geminiで作る!新しいデザイン提案」です。

Google の Gemini(キャンバス機能)を用いて触って確認できるレベルのプロトタイプを短時間で生成し、Figma での細部詰めに入る前に体験レベルの議論へ早く到達するワークフローが紹介されました。例として、アパレルの在庫管理UIを題材に、カテゴリ/シーズン切替、未該当表示、まとめ複製といった複数機能を備えた“叩き”を提示。従来は細部の作り込みに時間を取られがちだった前工程を圧縮し、「検証→合意→仕上げ」のリズムを素早く回す工夫が共有されました。

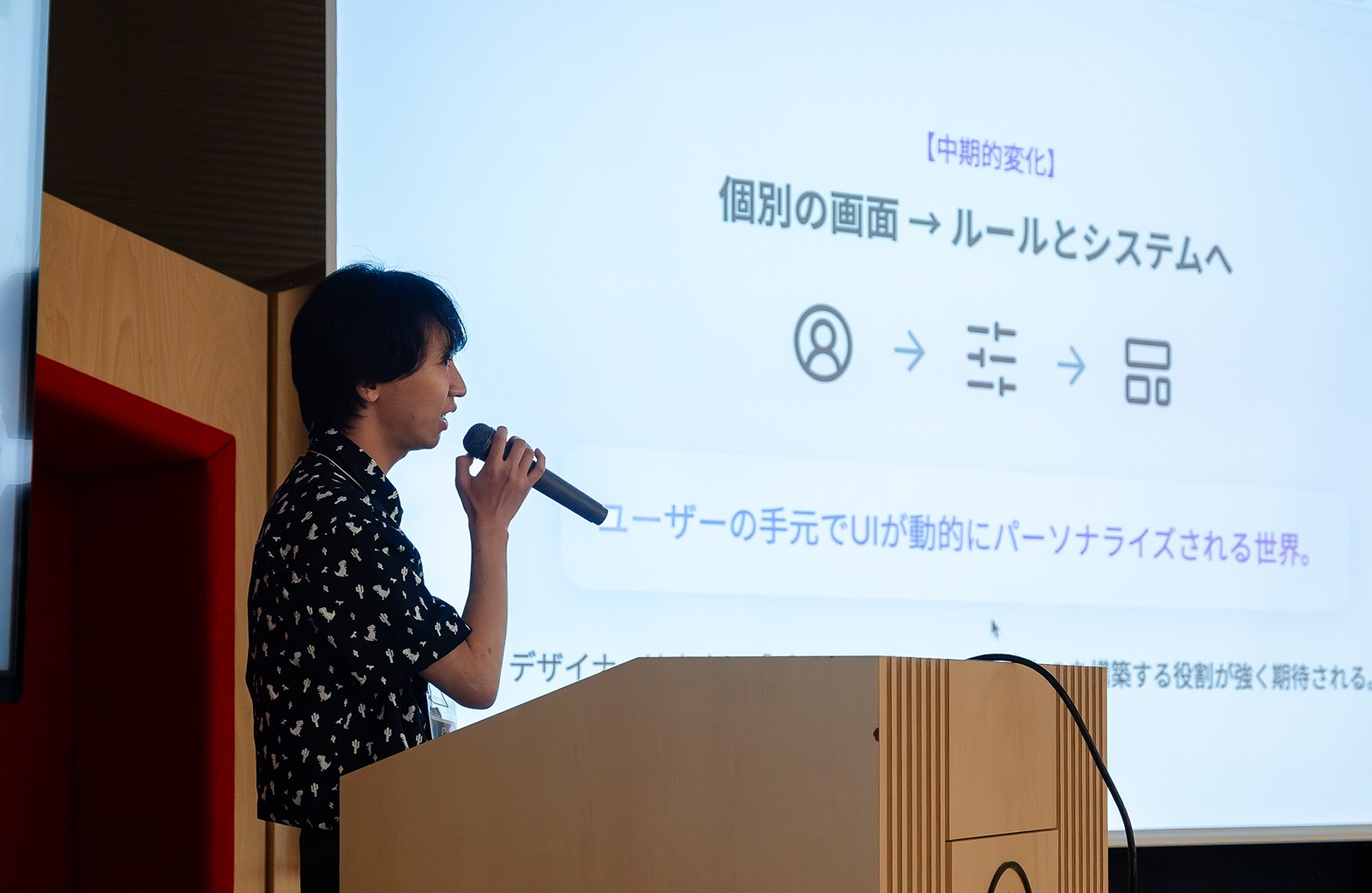

発表(2) 『AIとともに歩んでいくデザイナーの役割の変化』

2つ目の発表は、LINEヤフー株式会社の高橋 柊蔵(@shuzo_create)さんによる「AIとともに歩んでいくデザイナーの役割の変化」です。

社内でドメイン知識を踏まえたAIエージェントを内製し、Figma リンターで実装可能性やルール準拠を自動チェック、さらに Figma→コード生成で 7〜8割を自動化する取り組みが紹介されました。鍵となるのは、入力(Figmaデータ)の構造化品質です。バリアント/プロパティ/Variables などで状態や可変要素を表現し、“構造としてのUI”を意識して作ることが、そのまま実装の滑らかな移行と品質に直結するというメッセージでした。短期的には“雰囲気の画”ではなく構造的UIの設計、中期的にはルール/システム(=デザインシステム)の設計が役割の中心になっていく見立てが示されました。

発表(3) 『AI駆動で0→1開発をやって見えた光と伸びしろ』

3つ目の発表は、株式会社ディー・エヌ・エーのエンジニア 島岡 秀知(@0xpassion)さんによる「AI駆動で0→1開発をやって見えた光と伸びしろ」です。

AIネイティブな小チームで、リサーチ→Lovable 等でのモック量産→LLM オーケストレーションによる機能試作→仕様駆動開発までを一気通貫で進めた実践が紹介されました。ブラウザ連携の AI リサーチで海外事例まで網羅し、知見は Markdown でローカル整理。会議だけに依存せず、“各自が動くものを持ち寄って議論”することで空中戦を避け、意思決定を加速させたのが特徴です。要件から実装までは、単一リポジトリで要件/クライアント/サーバ/DB を可視化し、AI レビューも取り入れて省力化。オンライン情報に閉じず、オフラインの一次情報を取りに行く姿勢も強調されました。

発表(4) 『ソフトウェアエンジニアの生成AI活用と、これから』

最後の発表は、LINEヤフー株式会社の泉水 勇輝さんによる「ソフトウェアエンジニアの生成AI活用と、これから」です。

コーディングエージェント前提で実装・テストを回し、業務の各工程で生成AIをフル活用している現状が共有されました。“形にする”心理的/時間的コストが下がり、内製ツールの量産が可能になる一方、低品質コードの膨張リスクにも向き合う必要があるとされました。全コードにレビューを通してオーナーシップを維持しつつ、テストを土台にリファクタリングの速度もAIで高めることで、品質と速度を両立していく方針が示されました。今後2年で、エンジニアの価値の重心は具体(コードを書く)から抽象(仕様策定・設計・意思決定)へ移っていくという整理が印象的でした。

パネルディスカッション

今回のパネルでは、「これから2〜3年で私たちの働き方はどう変わるか」をテーマに、生成AI時代のエンジニア/デザイナーの価値を言語化しました。結論として、AIは抽象↔具体の往復スピードを飛躍的に高める一方、方向づけ(ビジョン/エゴ)は人に残る、という認識で一致しました。運用面では、上流の探索段階では発散やハルシネーションを意図的に許容し、下流の実装段階では収束とブレの抑制を徹底する方法が効果的だったと確認しました。具体化では、着手前にAIに計画の初稿を書かせ、人が修正・承認するフローが有効に機能し、素材(資料・コード・データ)、評価軸などのコンテキストを設��計することで、AIの出力のブレを抑えられることが共有されました。一方で、コンテキストが重ならず単一の正解が定義できない領域では、AIだけでは収束できず、人間のエゴやビジョン、感性・美意識による判断がより重要になると総括しました。総じて、AIを抽象と具体の増幅器と捉え、人は方向と美意識を担保する存在として最初と最後を握ることが、今後2〜3年の現実解だと結びました。

懇親会

各職種や会社を跨いで積極的に交流や生成AI時代の働き方について話している姿が印象的でした。

おわりに

生成AI時代における『私たち』の働き方についてかなり頭を使って深く議論できた会になったと思います。このイベントを通して、変化の激しい生成AI時代の波に乗れるように明日からの働き方について考えるきっかけになればなと思っております。

発表いただいた皆様、そしてご参加いただいた皆様、ありがとうございました!