はじめに

こんにちは。プライベートクラウドの開発運用およびOSPO(Open Source Program Office)を兼任している早川です。

KubeCon + CloudNativeCon(以下、KubeCon)はCloud Native Computing Foundation(以下、CNCF)主催の、世界最大のクラウドネイティブ技術の国際カンファレンスであり、今回が初めての日本開催となりました。LINEヤフーは社内向けのプライベートクラウドなど、さまざまな目的で同領域の技術を活用しており、エンジニアたちにとっても待望のイベントでした。

昨年のKubeDay Japan、Open Source Summit Japanに引き続き、LINEヤフーはスポンサーシップの提供とブース出展、社員5名による4件の登壇で、イベントの盛り上がりをお手伝いしました。この記事では、そんなLINEヤフーによるKubeCon Japan参加の様子を、弊社エンジニアの目線でお届けします。

LINEヤフーエンジニアによる登壇

まずは、LINEヤフーのエンジニアによる登壇4件のレポートをご紹介します。

LY Corporation's Private Cloud and Its Operations

本セッションでは、SIグループ テクニカルディレクターの吉岡(Kei Yoshioka)より、LINEヤフーのプライベートクラウド基盤とその運用についてご紹介させていただきました。

セッションでは、LINEやYahoo! JAPANといった大規模サービスを支えるプライベートクラウドの全体像をお伝えいたしました。サーバー20万台超(ハイパーバイザー除く)、VMノード32万超、トラフィック2,000Gbps超、HDFS容量1.1EB超という国内最大級の規模について、具体的な数値を交えながら説明させていただきました。また、データセンター、ネットワーク、サーバー、ストレージからなる物理層の上に、サービ��ステナントやデータプラットフォーム、DevOps基盤、中央集約型プラットフォームを重ねたインフラ構成についてもご紹介いたしました。

運用の基本方針として「安定性と安全性」「統合性」「生産性向上」の三点を掲げ、それぞれ高可用性や冗長化、法令遵守、統一された開発環境、インフラ効率化、運用自動化などの具体的な取り組みを解説いたしました。さらに、調達から施設、アーキテクチャ、運用、そして文化やマインドに至るまで、多角的に基盤を設計・改善している点についても強調させていただきました。

LINEヤフーのプライベートクラウドでは、物理からアプリケーション層までを統合的に運用し、さらに運用文化や法的側面まで含めた取り組みにより、高い安定性と柔軟な拡張性を実現しています。今回の内容が、皆さまの大規模サービス運用の一助となれば幸いです。

Bridging Clusters: Kubernetes Upstream Training and Japan's Open Source Journey

このセクションは登壇者の北村本人による執筆です。

本セッションは、LINE開発グループの北村(@nasa9084)が、Kubernetes Upstream Training Japan講師の一人、またKubernetes SIG Docs Japanese Localizationチームapproverとしてパネルディスカッションの形式で発表いたしました。

このセッションでは、初めてKubernetesにコントリビューションしたのはどのようなものだったのか、コントリビューションするにあたっての障壁は何だったのか、Kubernetes Upstream Trainingをやってきたどういった影響があったのか、今後Kubernetes Upstream Trainingがどのようなことをしていったら良いのか、といった話題についてお話ししました。Kubernetesは全世界で使われており、かつ非常に大きなプロジェクトであるということで、言語による障壁や、これからコントリビュートする人にとっては知る必要のある事柄が多すぎる、という部分がやはり大変な部分であるようです。

Kubernetes Upstream Training Japanは2019年から開催されている勉強会で、Kubernetesにコントリビュートしたい人がどのようにコントリビュートをしていったら良いのかについて、具体的なハンズオンとあわせて学ぶことができるイベントとなっています。今回のKubeConでも、Co-located Eventという形でトレーニングを実施したほか、実際にKubernetesの日本語翻訳ページにコントリビュートをしてもらうDoc Sprintというイベントを実施しました。このイベントで、LINEヤフーからも1名、新たなコントリビューターが生まれました。

Kubernetes Upstream Training Japanでは(もちろん)日本語でコントリビュートを始めるにあたっての説明・アドバイスを受けることができますし、Kubernetes Websiteの日本語翻訳ではPull Request上の議論も日本語で対応できます。

Kubernetesにコントリビュートしてみたい方はぜひKubernetes Slackの#kubernetes-docs-jaチャンネルに参加してみてください!

Streamlined Baremetal Deployment: A Journey of Custom Controllers Integrated With OpenStack

このセクションは登壇者の谷野による執筆です。

このセッションは、SIグループ クラウド統括本部の谷野(Mitsuhiro Tanino)と黒羽(Masanori Kuroha)からの発表です。

本セッションでは、数千台規模の物理サーバーを効率的に管理・デプロイするために、私たちが直面した課題と、それを解決するために開発した新しいアーキテクチャについて紹介しました。

従来のシステムでは、物理サーバー1台に対して管理用のコンポーネント(nova-compute)を1つ割り当てる構成だったため、サーバー数の増加に伴いデプロイ時間が線形に増大し、管理に必要なリソースも肥大化するという問題を抱えていました。この課題を解決するために、われわれはKubernetesのカスタムコントローラーを新たに開発しました。新しいアーキテクチャでは、物理ラック単位でサーバー群を1つのリソースとして管理し、1つのPod内で複数の管理コンポーネントを動作させます。これにより、管理に要するワーカーノード数を約3分の1に削減し、デプロイ時間もサーバー総数に依存しない仕組みを実現しました。さらに、設定変更の際も影響範囲を最小限に抑え、不要なプロセスの再起動をゼロにする改善も行っていま��す。

このセッションを通じて、大規模なインフラを効率的かつ安定的に管理するための、具体的なアプローチとアーキテクチャの利点が伝わっていれば幸いです。この新しいデプロイメントシステムは、次世代プライベートクラウド「Flava」で既に本番稼働しており、今後も監視機能の強化など、継続的な改善を進めていく予定です。

Cloud Native Scalability for Internal Developer Platforms

このセッションは、この記事を執筆している早川自身による発表です。

本セッションでは、社内向けに提供しているプラットフォームにおけるスケーラビリティの課題と、それに対する設計・運用上のアプローチについて紹介させていただきました。

このプラットフォームは、AWSのApp RunnerやGCPのGoogle Cloud Runに相当するような、Webアプリケーションを少ない手間で簡単に実行する機能を、Kubernetesとカスタムコントローラーを活用して実現しています。開発から5年ほどが経過し、現在では約2.9万のアプリケーション、約11.2万のPodを運用しています(開発環境を含む)。

このような大規模なプラットフォームでは、Kubernetesやその上で動作するシステムコンポーネントをいかにしてスケールさせるか、運用をいかに効率化するか、ノイジーネイバー問題の発生をどのように予防するか、といったさまざまな課題に直面しました。本セッションでは、これらの課題を私たちがどのように解決したか、また、課題解決を通じて学んだプラクティスや原則を紹介しています。

このセッションを通じて、大規模なKubernetes基盤を運用する中で直面し得る現実的な課題と、それに対して私たちがどのように取り組み、乗り越えてきたかを具体的にイメージしていただけたら幸いです。

LINEヤフーのブース展示の様子

LINEヤフーは、KubeCon Japanにてプラチナスポンサーを務め、ブース出展も行いました。弊社では、Kubernetesをはじめとするクラウドネイティブ技術を多様な形で活用しており、その一端として、Flava、Athenz、Valdという3つのプロダクトを紹介させていただきました。

Flavaは、LINEとヤフーの合併後に、全社向けの新しいプライベートクラウドとして開発・運用しているプラットフォームです。Kubernetesとその上で動作するカスタムコントローラーを、コントロールプレーンとして積極的に導入するなど、クラウドネイティブ技術を前提に新たに構築し、LINEヤフーという巨大な組織を支えるプラットフォームとするべくチャレンジを続けています。

Athenz、Valdはいずれも弊社エンジニアが開発を主導しているオープンソースプロジェクトです。Athenzは中央集権的なアクセス管理を実現するシステムであり、FlavaのIAM(Identity and Access Management)のコアコンポーネントとしても活用されています。一方、Valdは、近年注目を集めているAI向けのRAG(Retrieval-Augmented Generation)を支えるベクトル近傍検索エンジンで、スケーラブルかつ高速な類似��検索を可能にします。

当日は、多くの来場者の方々にブースへお立ち寄りいただき、イベント全体を通じて常に活気に満ちていました。展示内容についても多数のご質問をいただき、弊社メンバーにとっても社外のエンジニアの皆さまと交流し、技術的な意見交換ができる非常に貴重な機会となりました。

キーノートでLINEヤフーの事例が紹介されました

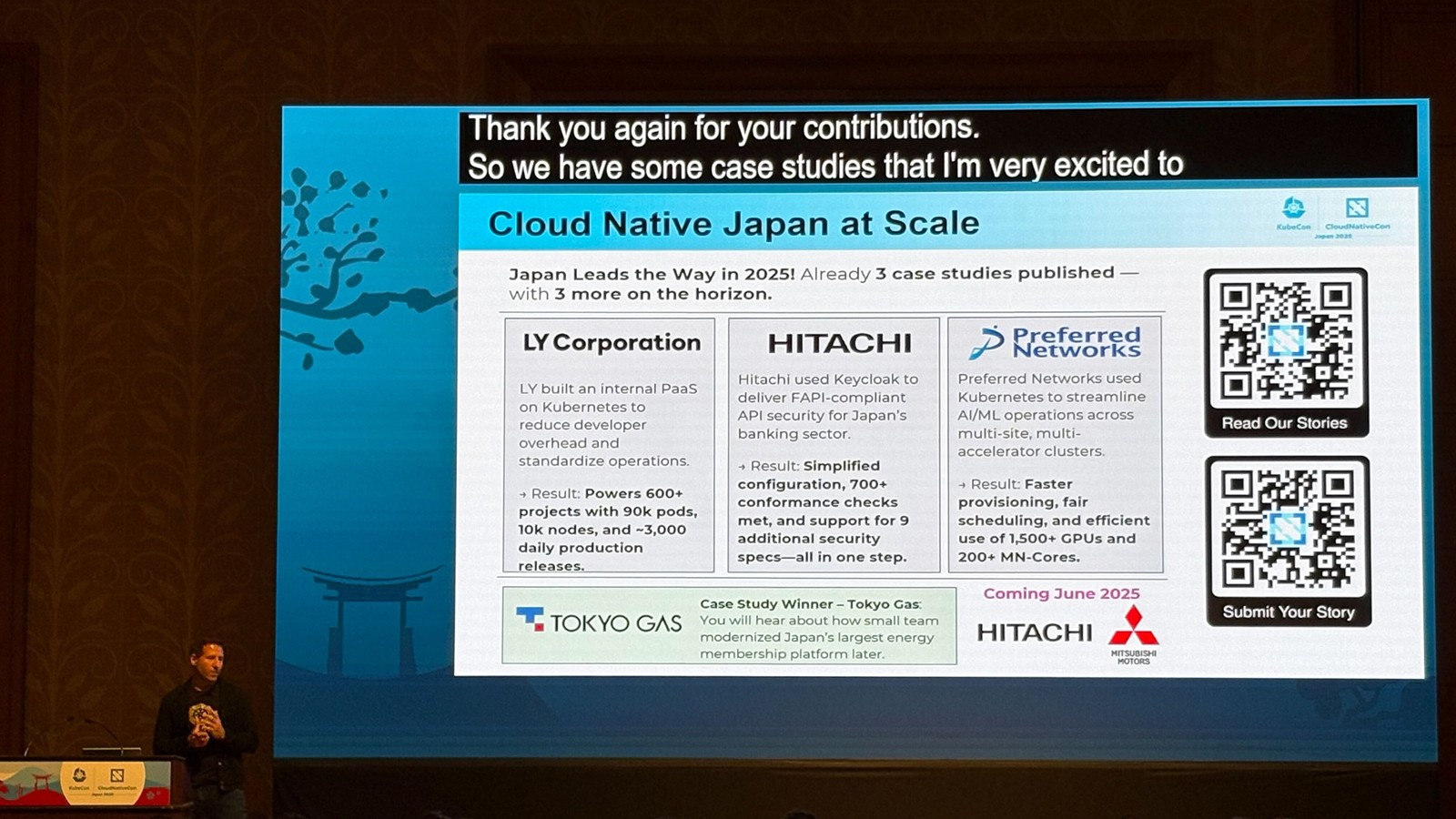

KubeCon Japan初日には、CNCF CTOのChris Aniszczyk氏のキーノートにて、LINEヤフーの社内向けPaaSの事例が紹介されました。これはCNCF公式の事例集に寄稿されている日本の事例をピックアップする流れで取り上げられたものです。

日本のそうそうたるプレーヤーに並んで、KubeConという舞台でこのように取り上げられたことはとても光栄ですし、私たちの技術的な取り組みがグローバルなコミュニティにも認められつつあることを実感する瞬間でもありました。この事例は、社内向けにWebアプリケーションを実行するためPaaSを構築し、一日あたり約3,000回の本番環境へのリリースを実現するなどの開発効率化を実現したものです。CNCFの公式事例集で読むことができますので、ぜひチェックしてみて��ください。

終わりに

LINEヤフーによるKubeCon Japan参加レポートは以上です。初の日本開催となった本イベントでは、登壇やブース展示を通じて私たちの取り組みを発信できたことに加え、多くの方々との交流から新たな気づきや刺激を得ることができました。

今後もオープンソース活動やプロダクト開発を通じてコミュニティに貢献し、得られた知見を社会へ還元していければと考えています。引き続き、LINEヤフーのオープンソース活動をよろしくお願いいたします。

![[MySQL Workbench] VISUAL EXPLAIN でインデックスの挙動を確認する](/static/04ba37a3e49b1aa2d6f65912b5ad2b75/c6dc7/160993a8d29c49e5ae222ffbbe128be3.jpg)