こんにちは、テクニカルライターの銭神です。私が所属するチームでは、LINE Developersサイトというドキュメントサイトを運営しています。このサイトでは、LINE APIに関するニュースや開発ドキュメントを公開しています。

主な業務はLINE Developersサイトのドキュメントを書くことですが、それ以外にも、文章を通した社内コミュニケーションの効率化に関する取り組みをしています。その一環として毎年実施しているのが、新卒向けの研修である「わかりやすい文章の書き方講座」です。

ふだん仕事をする上で、Slackやメールなど、文章を書く機会がたくさんあると思います。文章を書くときに、相手にきちんと伝わるかどうか不安になることはありませんか?この記事では、書き方講座の内容をもとに、わかりやすい文章を書くための基本的な文章術について紹介します。

この記事で紹介するのは、あくまで私が文章を書くときに意識している内容です。わかりやすい文章を書く方法は他にもたくさんあると思いますので、参考材料のひとつとしてご覧ください。

わかりやすい文章を書く手順

それでは、わかりやすい文章を書くための手順について説明します。重要なポイントをひとつだけあげるとすれば、それは「とにかく読者のことを意識すること」になります。その手順は、次の3つです。

- 読者を決める

- 読者のために書く

- 読者の視点で読み直す

それぞれの手順について、次に説明していきます。

1. 読者を決める

わかりやすい文章を書くときにまず��決めるべきことは、「その文章を誰が読むのか?」ということになります。なぜかというと、文章を読む人によって、理解できることが変わってくるからです。

例えば、開発環境を構築するためのドキュメントを社内向けに書くとします。このとき、社内の一部でしか通用しないシステム名や略語などを多用していたらどうなるでしょうか?

開発環境を構築するのは、例えば新入社員など、その会社やチームのことをよく知らない方である場合があると思います。こんなときに、わからない用語があると、その用語について調べる時間がかかってしまいます。

逆に、そのシステムに熟知した人しか読まないことが明白な資料の場合は、略語を使わなかったり、説明を補足しすぎると、冗長になりかえって読むのに時間がかかってしまいます。

文章を書くときは、その文章を誰が読むのか、つまり読者が誰であるかを決めることが、わかりやすい文章にするための第一歩になります。

2. 読者のために書く

読者を決めたら、次はこの読者のために文章を書いていきます。具体的には、次の3つのことを実践しながら文章を書きます。

- 読者がわかることばを用いる

- 結論から書く

- 適切な文字数にする

わかりやすい文章を書くための文章術はたくさんありますが、この3つについては特に効果が大きいので、ぜひ試してみてください。では、それぞれについて見てみましょう。

読者がわかることばを用いる

ひとつ目の文章術は、「1. 読者を決める」でもお伝えしましたが、読者がわかること�ばを用いて文章を書く、ということになります。読む人によって理解できることばは違うので、読者が誰かによって略語を使うかどうかを決めたり、文章を補足したりしてみてください。

これについて、私が実施している新卒研修の中でのよくある質問として、「いろんな属性の読者がいる場合は、どの読者に合わせて書くべきか?」というものがあります。

私の回答としては、「もっともフォローが必要な読者に向けて書くべき」としています。これによって、人によってはやや冗長になるかもしれませんが、たくさんの人にとってわかりやすい文章に仕上がります。

ただ、注意すべきケースもあります。例えばエンジニアとして初めて配属された経験の浅い方と、熟練のエンジニアの方が同時に読者として想定されるとき、熟練のエンジニアの方にとってはあまりに冗長すぎて、逆にわかりづらくなる可能性もあります。

この場合は無理してひとつの文章にするのではなく、ページを分けるなどして別の文章として提供するのも、ひとつの解決策になります。そのぶんコストはかかりますが、必要に応じて検討してみてください。

結論から書く

次の文章術は、これはいろんなところで耳にすることかもしれませんが、「結論から書く」ということになります。例えば、「この記事では〜について説明します」のように最初に提示することで、読者がその記事を読むべきかどうかを早い段階で判断できるようになります。

小説のような文章は、読者にいかにして読んでもらうか?ということを一生懸命に考えて書くと思います。ただ、業務上のコミュニケ�ーションとして書く文章は、伝えたいことを伝えつつ、いかにして読んでもらわないか?ということが重要になるケースも多いと思います。

読者が文章を読むのは、読者が知りたいことを知るためであり、決して読むこと自体が目的ではありません。このことを念頭において、最初に結論を書くようにしてみましょう。

適切な文字数にする

文章術の最後は、文章の文字数についてです。文章を書くときは、文を50文字、段落だと150文字くらいにすると、読みやすい文章になります。

おさらいになりますが、文とは意味のひとまとまりとして完結するもので、句点、つまり「。」などで区切られたものです。また段落とは、ひとつ以上の文からなるまとまりのことをいいます。

50文字、150文字という文字数に明確な根拠や出典があるわけではなく、あくまで私の経験上や、過去にした同僚との会話などから決めた数になります。この数字は増減してもいいですが、とにかく「自分が読みやすいと思う、あるいは読者が読みやすいと思われる文字数」を定めて、そこから大きくずれないようにすることが重要だと考えています。

例えば社内のドキュメントを読んでいるときに、ひとつの段落が30文字くらいで、改行がたくさんあると、どう思うでしょうか?あるいは、500文字くらいの段落が続くと、読むのにちょっと体力がいるかもしれません。文章を書くときは、文字数についてもぜひ意識してみてください。

3. 読者の視点で読み直す

ここまでの手順で、読者が誰なのかを決めて、その読者のために文章を書きました。ここで文章を相手に伝えるのではなく、一度だけ立ち止まってみてください。その文章が相手にとって本当にわかりやすいかどうか、相手の視点で読み直してみましょう。

いくら読者のことを意識して書いたとしても、いつの間にか自分の視点で書いてしまっていることがあるかもしれません。読者の視点で読むことで、文章の改善点が見つかることがあります。他にも、単純な誤字などが見つかることもあります。

例えば新入社員向けの開発ドキュメントを書くとしたら、自分が新入社員になったつもりで、文章を読んでみます。特定のプロジェクトのメンバーに送るときは、その人ならどう考えながら読むか?ということを考えながら読んでみましょう。

こうすることで、思いがけない発見があり、相手にとってよりわかりやすい文章になったりします。文章を書き終わったら早速相手に伝えたいかもしれませんが、一度だけでも読み直すプロセスを入れてみてください。

付録:研修のようす

新卒向けの書き方講座は以前から実施していましたが、私が前任者から引き継いだのは2022年からになります。今年が4回目でしたが、毎年その内容を試行錯誤しています。去年からは、文章の作成にChatAIを活用する方法についても紹介しました。

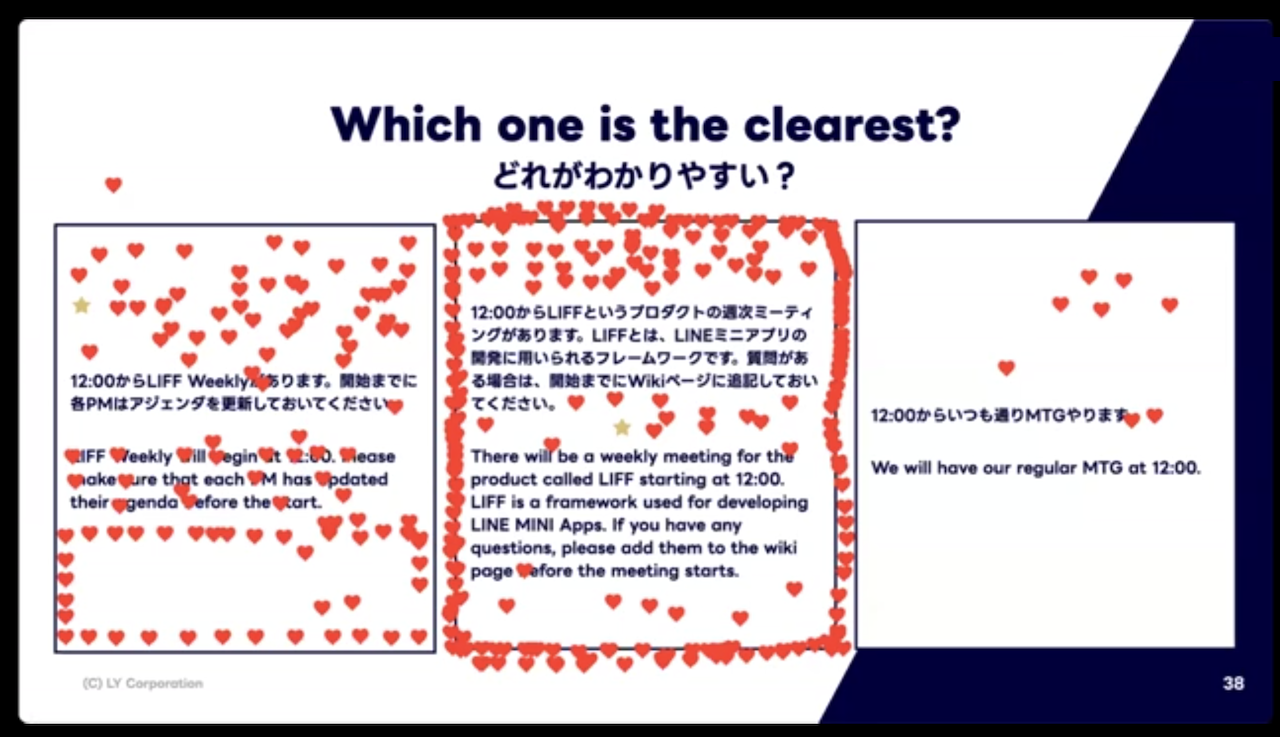

また、今年は講義の中で簡単な問題を出して、Zoomのリアクション機能を使って回答してもらう試みをしました。

文章のわかりやすさは��読む人によって変わるので、この問題に正解というものはないのですが、「他の人はどう感じているのか?」ということが見えるようになるので、来年以降も続けたいと思っています。

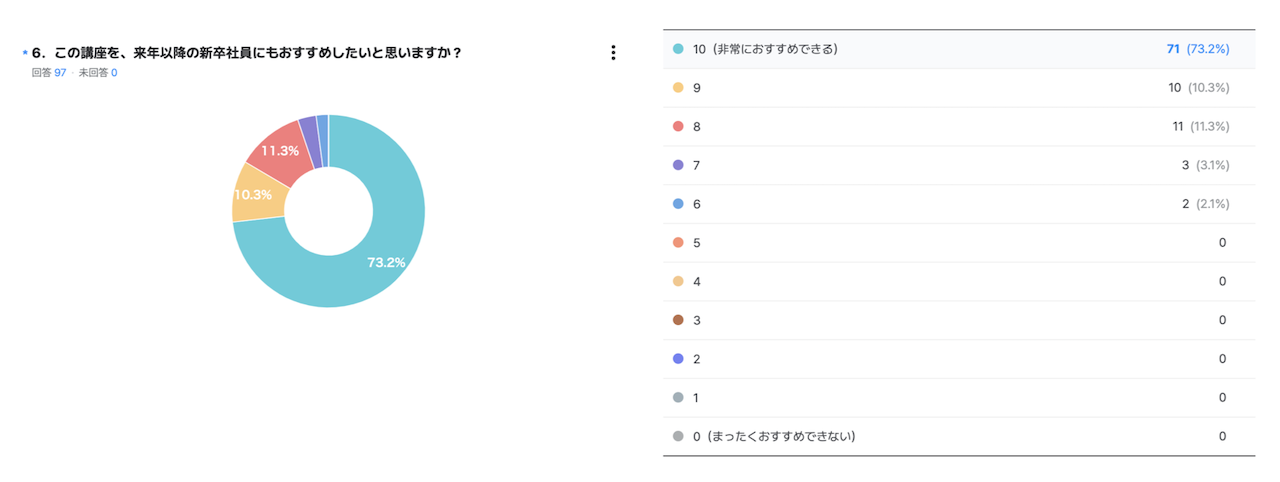

研修を実施した後のアンケート結果も、以下のように「受けてよかった!」という声をいただけました。来年度以降もよりわかりやすい研修にできるよう、引き続き頑張りたいと思います。

おわりに

この記事では、わかりやすい文章を書く方法として、まず読者を決めて、その読者のために文章を書こう。書いたら、相手に伝える前に一度読み直そう、というお話をしました。私の中でもわかりやすい書き方は毎年変わっているので、さらによい内容が見つかったら、またこのブログにて紹介できればと思います。