こんにちは。メディア統括本部でUXリサーチを担当している日置と、LINEヤフー研究所の池松です。私たちは2024年10月13日から16日に�かけて開催されたHuman-Computer Interaction(HCI)分野の国際会議のNordiCHI 2024に参加しました。本記事では、会場の雰囲気やセッションの様子とあわせて、LINEヤフーから発表した、Yahoo!天気に関するケーススタディ論文についてご紹介します。

NordiCHIとは

NordiCHI(Nordic Conference on Human-Computer Interaction)は、北欧諸国で隔年開催される、人間とコンピュータの相互作用(HCI)に関する国際会議です。本会議は、教育、デザイン、エンジニアリング、心理学、社会学、情報科学など、さまざまな分野の専門家や研究者が集い、インタラクティブ技術に関する最新の研究成果や実践知識を共有する場となっています。NordiCHI 2024は、2024年10月13日から16日にスウェーデンのウプサラで開催され、現地参加とZoomを利用したオンライン参加が可能なハイブリッド形式で行われました。

NordiCHIのオンライン参加の様子

初日のキーノートスピーカーはハッセンツァールのUXモデルを提唱したことで広く知られるドイツの研究者、マーク・ハッセンツァール氏でした。 “I exist in two places, here and where you are” – designing technology-mediated relatednessと題し、物理的な距離を超えて親しい家族や友人とのつながりを感じられるデバイスを作り出してきた長年の研究事例を数多く紹介していました。その中の一例として挙げられたWhisper Pillow [1] は、シフト勤務などで同じ家に暮らしていても一緒に過ごす時間が取れない人々の関係性をどのようにテクノロジーが媒介できるかという2013年の研究において開��発されたものです。随分昔の研究ですが、コロナ禍で多くの人々が経験した状況を思い起こさせるもので、氏の先見性に驚かされました。

ペーパーセッションでは、Is a Sunny Day Bright and Cheerful or Hot and Uncomfortable? Young Children's Exploration of ChatGPT [2] という、インドの子供達を対象とした研究も興味深いものでした。このために作られたボードゲームを使いながら、子供たちがどのようにChatGPTが持つジェンダーや人種、文化的なバイアスに気づくかを探る研究です。例えば「晴れの日」をその言葉を使わずに相手に伝えるゲームでは、子供たちは暑さや汗といった不快さを表現したのに対し、ChatGPTは明るさや陽気さといった快適さを表現しました。私たち参加者もこのゲームをやってみたところ、ヨーロッパにいる参加者と私のようなアジアにいる参加者で選ぶ言葉が大きく異なり、研究内容を自分ごととして体験できたのも面白かったです。生成AIの持つバイアスや差別を助長する可能性を認識し、アウトプットを鵜呑みにしないクリティカル・マインドセットを育むという観点は子供たちのみならず利用者全員にとって大切な観点だと感じました。

LINEヤフーから発表した論文: 天気予報アプリの「当たりやすさ」のギャップを探る

私たちは日々、天気予報アプリを使って服装や予定を調整しています。しかし、複数のアプリを利用していると、同じような予報をしているはずなのに「このアプリのほうが当たる気がする」と感じることはありませんか。なぜ、このようなギャップが生まれるのでしょうか。私達がNordiCHI 2024で発表したケーススタディ論文 [3] では、ユーザが天気予報を「外れた」と判断するときの具体的な状況や、アプリごとに印象が変わる要因を明らかにするためにインタビュー調査を実施しました。その結果、ユーザが「予報が外れた」と認識するケースには大きく5つのパターンがあることがわかりました。では、どのような工夫があれば、ユーザが天気予報をより上手に活用し、満足度を高められるのでしょうか。本記事では、インタビュー結果とともに、Yahoo!天気で実際に行われているユーザインタフェースの観点からの工夫をご紹介します。

ユーザが「予報が外れた」と感じる5つのパターン

実際の天気と予報が違う(降水の有無のズレ)

これは言うまでもなく、天気予報に対する最も直感的な不満の理由です。天気予報が「当たった」と感じるか、「外れた」と感じるかを判断する最も分かりやすい例は、雨が降ったかどうかです。多くの人にとって、晴れる・曇るといった予報よりも、「雨が降るかどうか」は重要な要素であると考えられ、的中すれば「当たった」、外れれば「外れた」と直感的に判断されます。例えば、「晴れの予報だったのに雨が降った」のような状況では、当然ながらユーザは「予報が外れた」と感じます。一方で、「雨の予報だったのに降らなかった」場合は、「ラッキーだった」とポジティブに受け取ることが多く、アプリへの不信感につながりにくいケースも見られました。

予報の情報をめぐる誤解

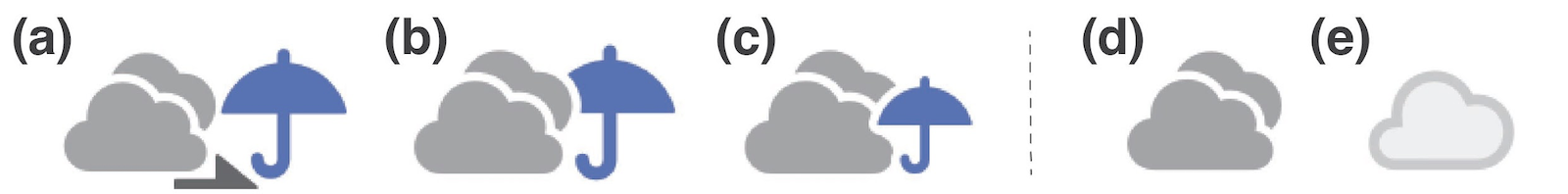

天気予報の情報は、必ずしも理解しやすいとはいえず、特に天気マークや降水確率といった数値データの意味について誤解が生じるケースが多く見られました。

- 天気マークの違いに気づかない: 「曇りのち雨」と「曇り時々雨」と「曇り一時雨」のアイコンの違いが分かりづらい。(図2 a, b, c)

- サービスごとにアイコンのデザインや意味が異なる: 例えば、Yahoo!天気では「グレーの雲」は「雨の可能性が高い曇り」を、白い雲は「雨の降らない曇り」を示すが、この違いが認知されていない。(図2 d, e)

- 降水確率についての誤解:

- 「降水確率30%」を「30%の強さの雨が降る」と誤解。

- 「降水確率0%」が0〜4%を含むことを知らない。

調査では、「降水確率0%」は実際には0~4%の範囲を含むことを知らないため、「降水確率0%と言われたのに降った」と不満を抱くケースも見られました。こうした誤解があると、的中している予報でも「外れた」と感じる原因になり得るといえます。

予報から想像した天気と実際の体感にズレがある

気温や湿度といったデータが提示されたとしても、それに対する個人の体感は一様ではありません。「気温が20℃だから軽装で外出したが、寒く感じた」というように、利用者の期待と実際の体感との間に乖離が生じた際、「予報が誤っていた」と認識されるケースが見られました。気温に加えて、風の影響や日射の強度なども体感温度に影響を及ぼすため、数値のみに基づいた判断では、「想定していたものとは異なる」という印象を抱かれる可能性があるといえます。

予報が確認タイミングによって変わる

アプリの確認時点によって予測が変動することは、「予報が外れた」という印象を与える要因となります。例えば、午前中に「晴れ」と予測されていたにもかかわらず、午後に確認したところ「午後から雨」へと変更された場合、「予報が変更された=以前の予報が誤っていた」と認識するケースが見られました。実際には、新たな観測データを取り込むことで予測精度は向上しますが、利用者にとってはポジティブな印象はなく「予報が頻繁に変�更される=信頼できない」という印象を与える可能性があります。

他の天気予報サービスと予報が異なる

複数の天気予報アプリを併用しているユーザからは、「どのアプリの情報を信頼すべきか判断に迷う」と感じるというケースが散見されました。実際には、各社がそれぞれ異なる気象モデルを使用しているため、短期予報において細部の差異が生じることは避けられません。しかし、本調査の参加者の多くは「天気予報には単一の正解が存在する」と認識しており、アプリ間で予報が異なると「いずれかの情報が誤っている」と認識するケースが見られました。

Yahoo!天気のユーザインタフェースの工夫

今回の調査から、天気予報アプリの「当たりやすさ」の印象は、実際の予報精度だけでなく、情報の伝え方やユーザの理解度に大きく左右されることが分かりました。つまり、どれだけ高精度な予報データが提供されていても、伝え方によっては「当たらない」と捉えられてしまう課題があることを意味します。上述の5パターンはいずれも、特定のアプリの問題ではなく、天気予報そのものが抱える共通の課題でもあるといえるでしょう。こうした課題に対して、Yahoo!天気ではユーザに正しく予報を伝え、納得感を持って活用していただけるように多くの取り組みをしています。ここでは、そのうち3つの機能をピックアップしてご紹介します。

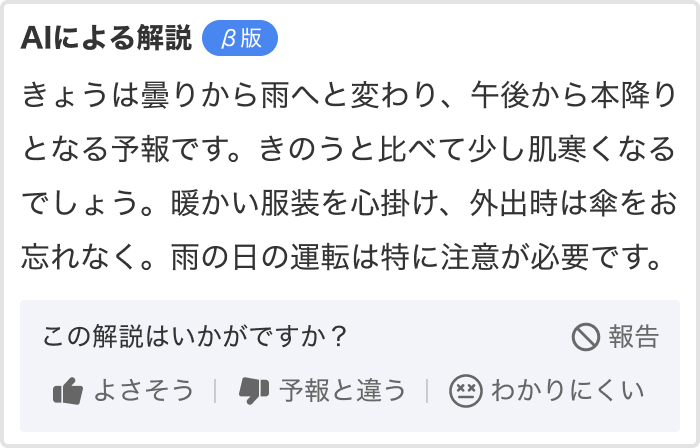

生成AIによる天気予報の解説機能

ピンポイント天気の「生成AIによる天気予報の解説機能」は、Yahoo!天気・災害の「ピンポイント天気」ページで試験公開中の新機能です。天気マークや降水確率といった指標を生成AIがわかりやすく文章化し解説することで、予報と実際の天候とのずれから生じる誤解を減らすことを目指しています。具体的には、「曇り時々雨」の表現の違いや、降水確率0%でもわずかながら雨が降る可能性があることをより明確に理解できることが期待されます。また、ユーザからの評価ボタンを通じて得られたフィードバックをもとに、解説文の品質向上や提供範囲の拡大を進め、より利便性の高いサービスへと発展させていく予定です。

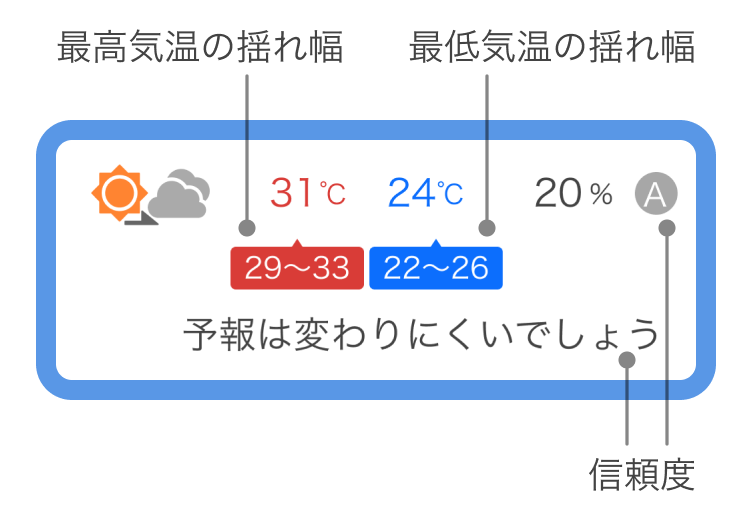

天気予報の信頼度を表示する機能

週間天気の「信頼度表示機能」は、天気予報が日ごとに変わりやすいという性質を踏まえ、「変わる可能性」をあらかじめ伝えることを目的としています。図4右上部のアルファベット表示が信頼度を表しています。Aは「予報が変わりにくい」、Bは「予報が変わるかもしれないので注意」、Cは「予報が変わりやすいのでこまめに確認を」の3段階で情報を提供します。さらに、最低・最高気温に「予想の幅」を設けることで、天気や気温がどの程度変動する可能性があるのかを示し�ています。こうした表示によって、「天気は変わりやすいもの」という理解を深めるとともに、外出や予定を立てる際の気持ちと準備をサポートします。

みんなの投稿の投稿情報

「みんなの投稿」の投稿機能は、Yahoo!天気アプリの「雨雲レーダー」上に新たに追加された機能です。地図上でモードを切り替えると他のユーザが投稿したリアルタイムの天気状況を確認できます(図5)。たとえば「もうすぐ降りそう」「ポツポツ雨」など生の声を参考に、大雨や突発的な悪天候への備えを強化できるのが特長です。また、「体感気温」「花粉」といったテーマリストから話題を選び、季節や地域に応じた情報を共有することも可能です。このように、他のユーザーが投稿する現地の天気情報を予報とあわせて確認することで、予報と実際の天気が食い違ったと感じるネガティブな体験の発生を抑えることが期待されます。

おわりに

このように、私たちはUI/UXの調査と改善を多方面から行い、より良い体験を提供するための取り組みを続けています。今回のNordiCHIでの発表論文は、その取り組みの一環として学術的な場での知見共有にチャレンジした取り組みです。研究成果を広く共有することで、ユーザ理解を深め、業界全体の発展にも貢献していきます。

参考文献

[1] Wei-Chi Chien, Sarah Diefenbach, and Marc Hassenzahl. 2013. The whisper pillow: a study of technology-mediated emotional expression in close relationships. In Proc. of DPPI '13. DOI: 10.1145/2513506.2513512

[2] Vaishnavi Shrivastava, Sumita Sharma, Dipanjan Chakraborty, and Marianne Kinnula. 2024. Is a Sunny Day Bright and Cheerful or Hot and Uncomfortable? Young Children's Exploration of ChatGPT. In Proc. of NordiCHI '24. DOI: 10.1145/3679318.3685397

[3] Eri Hioki and Kaori Ikematsu. 2024. Understanding the Gap between Forecast Accuracy and User Perceptions: Case Study of Japanese Weather Apps. In Proc. of NordiCHI '24. DOI: 10.1145/3679318.3685488