こんにちは、Dev Contentチームのmochikoです。LINEヤフー株式会社で開発者向けのドキュメントを書くテクニカルライターとして働く傍ら、個人としても技術書を書いて出し��ています。

先日、IT系の出版社である技術評論社の編集者の方をLINEヤフーにお招きして、「本を出すきっかけ」の作り方を聞くイベントを開催しました。参加者も多く、非常に実りあるイベントとなりましたので、このブログでは開催までの経緯や当日の様子を紹介します。

- 編集者とエンジニアをつなぐ

- イベントをやろう!オンラインでもオフラインでもやろう!

- 2月20日(木) オンラインセッションを開催

- 2月21日(金) オフィスでオフライン交流会を開催

- 参加したエンジニアの感想

- 開催を経てどれくらいの本が生まれそうか

編集者とエンジニアをつなぐ

1on1などで社内の若手エンジニアと話すと、私自身が技術書を書いていることから「実は自分も本を書いてみたいと思っている」という話が出ることがありました。

- 雑誌とか本とか、機会があれば書いてみたい

- でも出版社に知り合いなんかいないし、ツテもきっかけもない

- どこから相談すればいいのかわからない

確かに「きっかけがあればやりたい」と思っていても、そのきっかけがどこに転がっているかわからないと、行動に移しづらいだろうなと思っていた矢先、今度は技術評論社(*1)の若手編集者から「書けるエンジニアを探している」という話を聞きました。

たとえば@inaoさん(*2)のような手練れの編集者であれば、著者のツテや土地勘があるかもしれませんが、若手の編集者からすると「この技術はどのジャンルで、どの人に執筆を依頼するのが適切か」はなかなかわからないはずです。編集者のみなさんにお話を伺ったところ、自分たちも日々勉強はしているものの、幅広い技術書を取り扱う中で、すべての分野に精通した専門家というわけではないので、ブログなどで詳しそうな人を見つけても、その人が本当にその技術に詳しいのかどうか判断するのはなかなか難しい……ということでした。

*2 WEB+DB PRESSの元編集長。技術勉強会やカンファレンスに自ら参加して著者を開拓していた。詳しくは「WEB+DB PRESSと私」を参照。

右に「書いてみたいけどツテがない」と嘆くエンジニア、左に「書けるエンジニアはどこにいるのか」と悩む編集者、ひらめいてしまいました。そうです。エンジニアと編集者をつなぐ場を作りましょう!

イベントをやろう!オンラインでもオフラインでもやろう!

そんなわけでLINEヤフーのDevRelに協力をお願いして、『技術評論社の編集者に「本を出すきっかけ」の作り方を聞いてみよう』と題した社内イベントをやることになりました。

オンラインでやるか、オフラインでやるかは迷うところだったのですが、

- 都心に住んでいる人ばかりではないので、参加しやすさでいうとオンラインセッションの方が圧倒的にいい

- でも一度でも会って話したことがあると、それだけで何かあったときに声をかけやすくなる

という話から、結局オンラインとオフラインの両方で開催することにしま�した。

2月20日(木) オンラインセッションを開催

まずはオンラインセッションです。執筆に興味があるLINEヤフーのエンジニアが90名ほど参加してくれました。

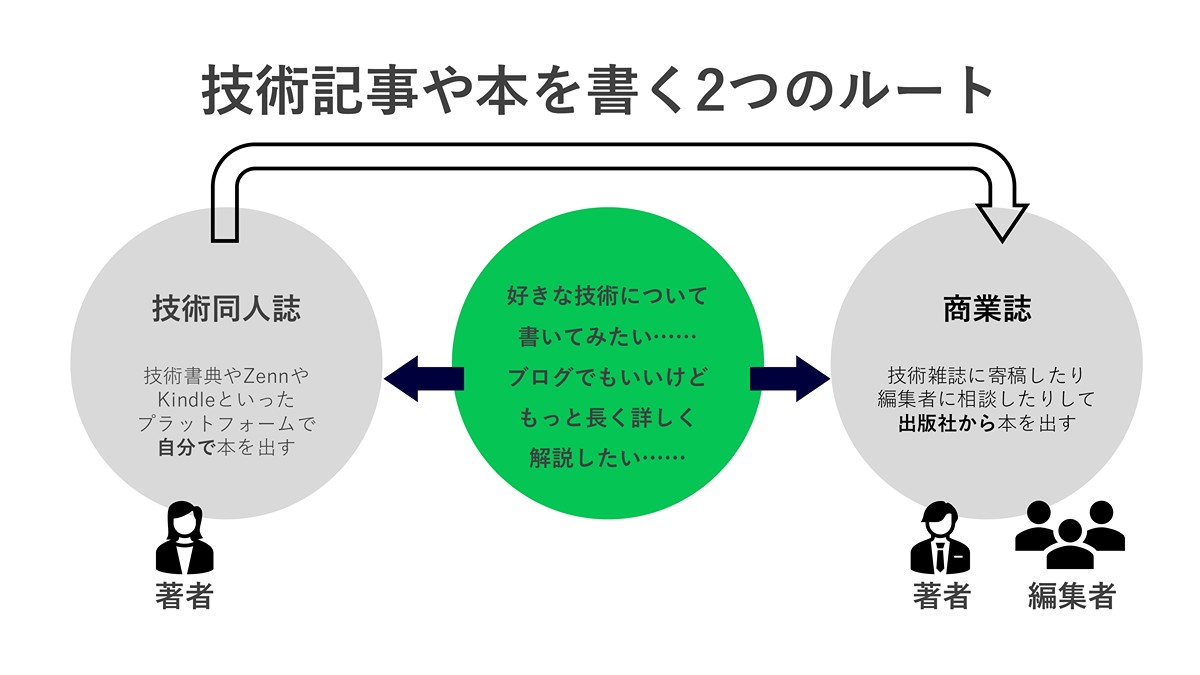

技術記事や本を書くときには、ざっくり2つに分けて、著者と編集者が二人三脚で本を作る商業誌のルートと、自分で書いて自分で本にする同人誌のルートがあります。さらに言うと、最近は同人誌をもとに商業誌が出版される第3のルートもあります。

今回は偏りなく両方の話が聞けるように編集者と商業誌の著者、そして技術同人誌の著者という3つの立場の人に集まってもらいました。

- 技術評論社

- 書籍の編集を担当されている一丸さん(@9ru96)

- Software Designという雑誌の編集を担当されている栗木さん

- LINEヤフー株式会社

- 本(商業誌)を書いたことがある著者として@giginet

- 本(技術同人誌)を書いたことがある著者兼進行役として@mochikoAsTech

オンラインセッションは、参加者から寄せられた次のような質問に著者と編集者が答えていく、という形で進行しました。社内に限定されたイベントだからこそ言える話もたくさんあったので、回答をここに載せることは控えますが、どの質問も編集者の目線と著者の目線でそれぞれ回答をしてもらい、非常に興味深い内容で��した。

- 本を書いてみたいけど、どの段階で相談すればいいか分かりません。「こんなの書いてみたい」というアイデアだけで相談してもいいですか? それとも原稿がある程度書き上がってから相談した方がいいですか?

- 好きな技術について書いてみたいけど本にして出せるほどニーズがあるか分かりません。書籍や記事にしやすい、またはしにくいジャンルはありますか?

- 同僚が「ブログを見た編集者さんから執筆依頼がきた」と言っていました。私も技術ブログは書いていますが、本や記事が書けるレベルなのか自分では分かりません。どんな人に声をかけますか?

- ひとりで書き上げる単著ではなく共著ならなんとかできそうです。共著でもいいですか?

- はじめて本を書いたら何冊くらい刷ってもらえますか? 本を書いたときと記事を寄稿したときで、それぞれ印税がいくらくらいもらえるのかも気になります。

- 企画が始まってから実際に本や雑誌が出るまで、どれくらいの期間がかかりますか? 普通に仕事をしながら余暇の時間だけで書けますか?

- 本を書いたら本屋さんに平積みで並びますか? 本屋さんに行ってPOPを書いたり、サインをしたりしてみたいです。連れて行ってくれますか?

- ZennやnoteやKindleなど自分で出版する方法もありますが、出版社から本を出すよさはなんですか?

たとえば単著か共著かという話題では、実際に両方とも経験したことのあるgiginetが、「単著は自由な時間がたくさんある大学院生の頃だったからできたけど、仕事をしながらだとモチベーションの維持もかなり大変だと思うので、間違いなく共著がいいで��す!お互いにレビューもしあえるから安心して書けるし!」と実体験に基づくアドバイスをしていました。

2月21日(金) オフィスでオフライン交流会を開催

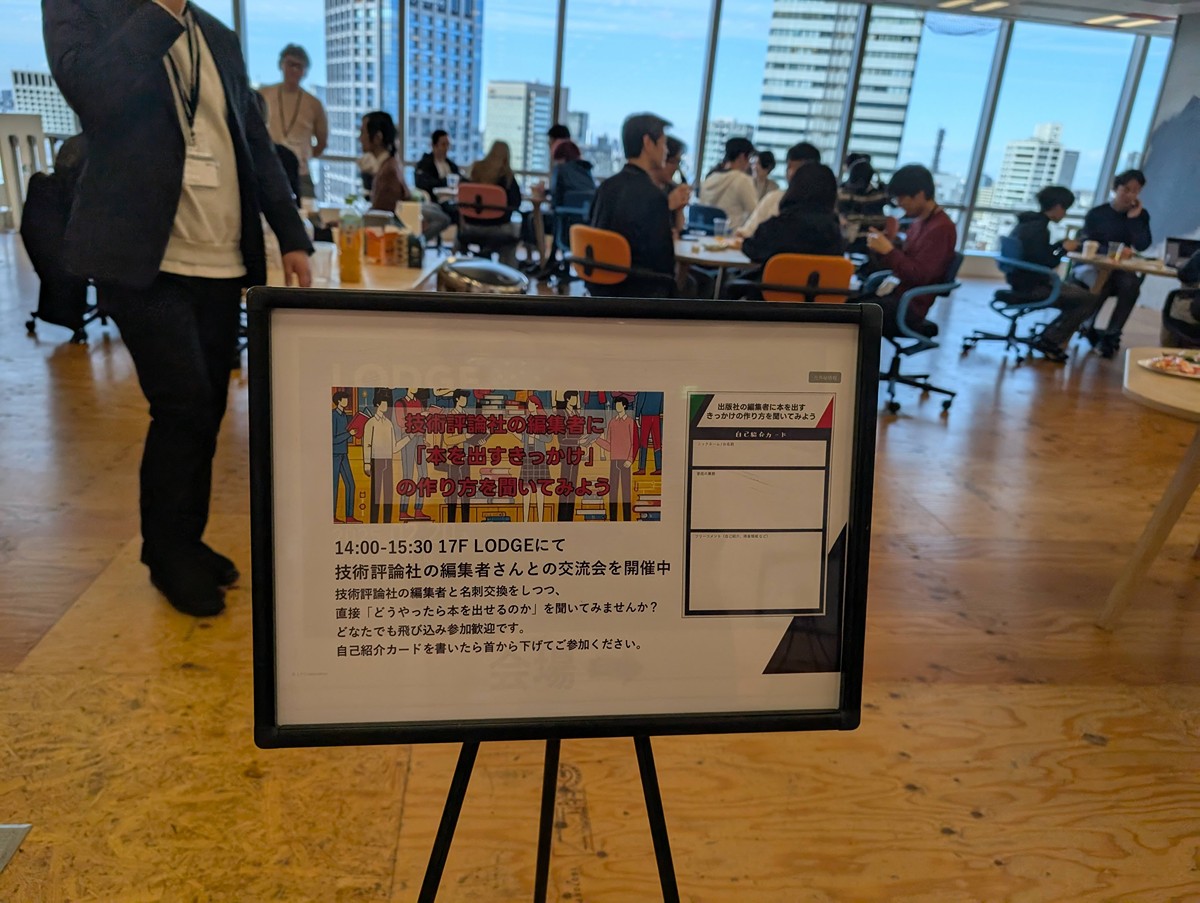

続いて翌日は、オンラインセッションで登壇してくれた一丸さん、栗木さんを含め、総勢7名の編集者のみなさんにLINEヤフーの紀尾井町オフィスにお越しいただいてオフライン交流会を開催しました。

オンラインセッションでひととおりの話は聞けたはずなので、その上でわざわざオフィスに来る人はどれくらいいるだろうかと少し心配だったのですが、当日は50名ほどのエンジニアが参加してくれました。

エンジニアのみなさんにはそれぞれ得意な技術領域などを書いた自己紹介カードを首から下げてもらい、1人の編集者を6〜7人のエンジニアが囲む形で自由に交流してもらいました。みなさん、自分が書きたい本のテーマについて相談したり、名刺を交換したり、中には持ち込んだ企画書を見てもらったりしている方もいました。

参加したエンジニアの感想

個人的な思いつきからはじまったこのイベントですが、参加してくれたエンジニアにアンケートをとった結果、満足度は5段階評価で平均4.8点と非常によい結果になりました。参加者の熱が伝わってくるような感想の一部をご紹介します。

- 執筆への興味はあったものの、具体的にそこに至るための方法はイメージできずにいました。この度は出版社の方や実際に執筆された方からお話を聞ける貴重な機会をありがとうございました!

- 類似する企画がない中でこのような会を開いてくださったことに感謝しかありません!!!

- 出版社の方がどうやって著者を探しているのか、企画段階からの書籍の作られかたなど興味深いお話がきけて勉強になりました。

- 素晴らしいイベントでした。本を書くことに興味を持ちつつも具体的なイメージがありませんでしたが、このイベントでどういったことが必要になるのかがイメージつきました。

- 執筆をお願いするかどうかの基準となる要素が具体的にわかって、とても勉強になりました!

逆に、編集者のみなさんからも「普段は原稿をお願いする立場なので、エンジニアの方たちが出版社側の話をこんなに喜んで聞いてくださるとは想像していなかった。こういう機会がいただけて、みなさんの書きたい気持ちが聞けてうれしかった」という感想をいただきました。

初めての試みで準備や調整が大変でしたが、「これを機に参加者が書いた本や記事が続々出るといいな」と感じる、未来につながる非常にいい場だったなと思いました。

開�催を経てどれくらいの本が生まれそうか

イベントの開催後、未来の著者と編集者さんとの間で30件弱のやりとりが始まったと聞きました。つまり半年から1年後には、このイベントがきっかけでたくさんの著者が生まれてしまうかもしれません……もしかして私、天才なのでは?

みなさんの素晴らしい本が読めると思ったらそれだけで十分に報われるので、お礼なんていらないですが、全部の本で私を謝辞に入れてくれていいんだぞ! という欲深い気持ちになっています。兎にも角にも未来あるエンジニアのみなさんを執筆沼に沈められたので、私は大満足です。

快くご協力くださった技術評論社の編集者のみなさん、イベントに尽力いただいたDevRelのみなさん、そして参加してくれたエンジニアのみなさん、ありがとうございました!